横須賀回想録

回想録・審判ジェスチャーの統一まで

文:横須賀成良(港区卓球連盟副会長)

【審判はドラマの演出家】

「名勝負に名審判あり」と言われているが、審判が的確なジャッジをし、スムーズにゲームを運べば見栄えするゲームとなり、審判には選手に味わえない喜びがある。選手として相手に勝つことだけを目標に毎日練習に励んでいた私も、役員としての活動に切り換え、日本卓球協会ルール審判委員会、東京都卓球連盟審判委員長、関東学生卓球連盟ルール委員長、港区卓球連盟理事長の各役員としてボランティア活動を行なってきた。

【東京都卓球連盟での組織づくり】

東卓の理事として22年、紆余曲折はあったが、自分なりに満足出来た日々だった。初仕事はリーグ戦部であったが、2年毎の任期が終了し、次期役職分担は広報部の指名だった。しかし、自分なりの構想があったため審判部を希望した。

この頃、東卓が主催・主管する大会の審判はほとんど大学生であった。折角、公認審判員の資格を取得しても審判員として活躍の場が少ないのは、審判部が完全に組織化されていないことが原因だと思った。

まず、(財)日本卓球協会に保管してある1・2・3級公認審判員名簿の写しを参考に東卓に保管してある名簿等(都下卓連も含む)と照合し、該当審判員に必要事項を記載した「公認審判員の資格についてのご案内」を発送し、東卓独自の台帳として「公認審判員登録原簿」を1・2・3級と取得年月毎に分類ファイルしたが、完成するまでに9年を要した。

また、大会には出場出来ないが、公認審判員としてのみ活躍できる「準会員制度」を導入したのもこの時期であり、良き助言者として道上進氏、協力者として鳥谷部高道氏の存在があったからこそ、現在の審判部の組織が確立されたといっても過言ではない。

この時期「キミはルールにどれだけ強いか?」を某雑誌に連載し、審判員として最小限必要な知識やルールを研究・検討して、少しでも上達しようとしたのもこの頃であった。

現在は、理事長直属の審判委員会として独立し、有資格者700名を超える大組織で、協力審判員250名超と世界選手権、国際大会、全日本選手権、東京選手権等の国内外でも大活躍し、各企業等の依頼や次年度の大会依頼も受けたりして、順調に組織化し定着している。

【審判時代のエピソード】

審判の最高の名誉は「決勝の審判を務めることだ」と外国審判員は言っていた。

思い出せば、国内では全日本選手権の昭和54,56,58,60年の男子決勝戦、国外では昭和57年第二回ソウルオープン国際大会で男子団体と男子シングルスの決勝戦(この時は韓国には国際審判員がいなく、教科書問題があったため、津田仁氏(大阪)とかなり緊張した事を覚えている。)や、昭和60年のイエテボリで開催された第38回世界選手権のダブルス決勝戦がある。

ここで、第38回世界選手権ダブルス決勝戦で無事に務めた主審について思い出してみたい。スウェーデンは、卓球が2番目の人気スポーツ。最終日は、地元のアペルグレンとカールソン組対チェコのオーロスキーとパンスキー組の男子ダブルス決勝戦のため入場券売場前はそれぞれのお国の服装で、白い息を吐きながら長蛇の列が出来ていた。

大会期間中の気温は平均1℃。しかし体育館内は18℃に保ってあるため、さほどの寒さも感じなかった。観衆1万2千人が注目している決勝戦で、日本が審判員(私、白川誠之氏、三沢佳紀氏)に選ばれ、大変光栄であった。

「ファーストゲーム,サーバー オーロスキー,ラブ・オール」とコール。息づまるラリーの応酬であった。ゲームの後半、得点が「19対18」の次のラリーの応酬は1点を取るための執念と死闘が繰り広げられ圧巻であった。この時ばかりは、審判の立場を忘れて、ラリーの素晴らしさに一瞬みとれた。

※Bordtennis-VM 85 Dubbelfinal Appelgren/Carlsson vs. Orlowski/Pansky

大会中、特筆したいことが一つある。

フランス対スウェーデンの一戦で、フランスのセクレタン選手がショートサービスを打つ際にコート上(エンドラインの内側)でインパクトしたため「フォルト」を宣告し、相手にポイントを与え、その理由をジェスチャーで示した。セクレタン選手は「教えてくれて有難う」とニッコリ。

フォルトを宣告されると殆どの選手は審判に対し食いつかんばかりの態度を取るのに、彼はとても爽やかな印象を与えてくれた。審判員として大変満足した気分になった。

フランスの世界的な名選手ジャック・セクレタン。1976年にはヨーロッパ卓球選手権チャンピオンとなり、フランス国内大会では17年間王者として君臨。現役晩年よりコメディ・ショーによって世界中に卓球の魅力をひろめた功績者。

【観客へのアピール】

「ジェスチャーは、言語上の問題を解決する一助となる」が私の持論である。

この必要性を考えたのが昭和52年頃である。この年、御茶ノ水である大会の打ち合わせ終了後、海藤栄治氏(東京中日新聞)と浅田修司氏(共同通信社運動部)の両氏から「卓球競技は、選手だけが勝負にこだわり、観客に何もアピールするものがない。何か考えたらどうですか」と言われ、自分の考えている「ジェスチャーの統一」について話したところ、「新聞でもバックアップするよ」と強い応援をいただいた。

卓球競技のジェスチャーは、各国、各大会によって違っていた。ジェスチャーが統一されるまでは、各国大会の審判の趣旨は同じであっても、様々な表現をしていた。

1980年の第4回アジア・アフリカ・ラテンアメリカ友好招待大会(3A大会)が東京で開催された際、国際審判員として参加した程嘉炎氏(中国)の手を肩の高さまで挙げての「ポイント」、シンディー・リオン氏(香港)の手を前にして「ネット」、ルーベン・カイリー氏(ペルー)の手を高く挙げて「レット」等、それぞれの型で審判を行なっていたことを記憶している。

バスケットボール、剣道、野球、バレーボール等の審判ジェスチャー(ハンドシグナル)を観察・勉強し、自分なりに卓球の宣告用語に合わせ、鏡に向かって姿勢や発声やジェスチャーを試み、卓球として最小限のものを考えた。

【関東学生リーグ戦での採用】

幸い、関東学生OB連盟の審判部に所属していたため、学生執行部の了解をとり、「卓球を観客と共に…」も視野に、紆余曲折はあったが、昭和54年秋季関東学生リーグ戦から6種類のジェスチャーを採用しスタートした(右図参照)。

リーグ戦の審判協力は、私をはじめ武山嘉成氏(慶応義塾大学OB)、原田宣亮氏(立正大学OB)と各大学のOBが積極的に参加していたが、休暇等の事情により東京都と近県の審判員に協力を依頼し現在に受け継がれている。

観衆にアピールするため、ブルーカード(注意)、レッドカード(罰則)や白と黄色の手袋を使用したが、一部の役員からの批判もあり前途多難であった。また、大会を盛り上げるため、放送部に川井氏(専修大学OB)、山鹿氏(東洋大学OB)、西村嬢(NHKアナウンサー養成部)の協力や選手入場を盛り上げるため電子オルガンを使用した。

春秋のリーグ戦中、観客からのアンケートを4回集約した結果が私を勇気づけた。内容は「誰が見ても分かりやすく、応援等によって審判の宣告が聞こえなくてもジェスチャーで良く分かる」との答えだった。

【ITTFへの提案】

第37回の世界選手権(昭和58年)の開催が東京に決定し、大会を運営する役員の1人として、第36回世界選手権(昭和56年・ユーゴスラビア・ノビサド市)に派遣された。

この機会を最大限に活用し、卓球競技にもジェスチャーが必要であることを説く意味と東京大会で採用してもらおうという考えで、ITTFルール委員長C・クレメット氏に会うことに決めた。しかし、英語が堪能ではなく単語カードや手帳に必要な用件を記入し、クレメット氏に会うことを白川誠之氏に相談したところ、心よく「私もお手伝いしましょう」と2人で訪ね、関東学生リーグ戦で採用の「ジェスチャーの統一」とその必要性を話したところ、「東京大会で採用しましょう。ただし、提案の6種類ではなく、ポイント、レット、サービスの3種類にしましょう」と回答があった。この結果、1981年のノビサドにおけるITTFの隔年次総会で正式に採用された。

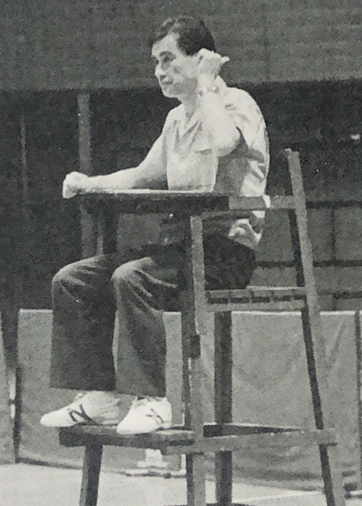

コロナ禍で開催された2021年の全日本選手権大会の一コマ。横須賀氏の提案が、現在も使用されている審判員の基本的なハンドシグナルとなっている。

また、国際卓球連盟でも統一ルールとして採用し施行されている。

審判員:高橋喜治(港区連盟理事)

提供:LaboLive

【審判ジェスチャーの統一】

日本では、昭和55年から全日本選手権大会で4種類を採用(ポイント、エッジボール、レット、タイム)、58年には日本卓球ルールの第2章に「審判員の手による合図」(国際ルールと同じ3種類)が条文化され現在に至っている。

なお、「卓球競技の審判法」の冊子の中にも、審判ジェスチャーが紹介され、現在では国内は元より国際卓球連盟も統一されている。

関東学生リーグ戦でスタートした「審判員ジェスチャー」が、世界の檜舞台で採用されたことは、苦労したことより、喜びが一言では言い表せない程であった。

最後に、この提案にご理解いただき、応援をしていただいた関係者の方々に深く感謝したい。